コラム No.53-14

コラム No.53-14PREコラム

戦略的な地域活性化の取り組み(14)日本における「スマート農(nóng)業(yè)」の推進

公開日:2019/06/28

増加する農(nóng)産物の輸出

農(nóng)林水産省の「平成29年度 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村の動向」によれば、ここ10年の全若手農(nóng)家(若手農(nóng)家:49歳以下の基幹的農(nóng)業(yè)従事者がいる販売農(nóng)家)の経営耕地面積は全非若手農(nóng)家の6割程度と、若手農(nóng)家による耕作面積規(guī)模が拡大する傾向にあり、所得水準の改善が見られるなど、將來の農(nóng)業(yè)に明るい兆しも見えます。

農(nóng)業(yè)総生産額に目を向けると、米の消費の減退による産出額の減少が主な要因となり、1984年の11.7兆円をピークに2010年には8.1兆円と減少していますが、近年は、2017年の9.3兆円など回復基調(diào)にあります。

次に、農(nóng)林水産物の輸出狀況を見てみると、財務省「貿(mào)易統(tǒng)計」を基に農(nóng)林水産省が作成した資料によれば、2018年の農(nóng)林水産物?食品輸出額(速報値)は9,068億円で、前年同期8,071億円から12.4%増加しており、2020年輸出目標額1兆円が視野に入っています。その主な輸出先は、香港、中國、米國、臺灣、韓國などで、イチゴや米などの安全で質(zhì)の高い農(nóng)林水産物がアジア各國を中心とした富裕層の需要を開拓しています。今後も、農(nóng)林水産物の國內(nèi)需要の拡大が見込めない中、國は「農(nóng)林水産業(yè)の輸出力強化戦略(平成28年5月19日決定)」において、農(nóng)作物生産コストを低減化し農(nóng)業(yè)生産性を上げることにより、輸出ターゲットをハイエンド層に加えミドル層に広げ、國內(nèi)農(nóng)林水産物の海外需要を拡大することで、日本の農(nóng)業(yè)を振興する方針を打ち出しています。

日本における新たな農(nóng)業(yè)政策

國は、「総合科學技術(shù)?イノベーション會議」の中で、Society5.0の実現(xiàn)に向けてさまざまな政策提言を行っています。Society5.0とは、狩猟社會、農(nóng)耕社會、工業(yè)社會、情報社會に続く次世代社會を意味し、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、経済的発展と社會的課題の解決を両立し、質(zhì)の高い生活を送ることのできる、人間中心の社會を?qū)g現(xiàn)すること」とされています。少し難しい概念ですが、要約すると「公共性の高い情報インフラを官民一體で整備し、高度な次世代産業(yè)を育成することで、豊かで質(zhì)の高い生活が送れるスマートな社會を?qū)g現(xiàn)する」ということです。

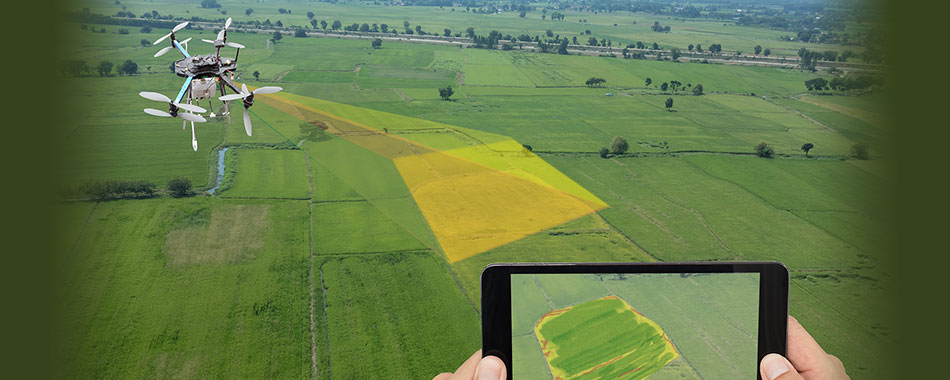

その「総合科學技術(shù)?イノベーション會議」の中で計畫されている対象分野の一つが、農(nóng)業(yè)分野です。IT技術(shù)、情報通信技術(shù)、IoT?AI技術(shù)、ビッグデータ解析技術(shù)、ロボット技術(shù)等を駆使して、農(nóng)作業(yè)の省力化や生産性の向上を図り、國際競爭力のあるスマート農(nóng)業(yè)の実現(xiàn)を目指しています。既に、2016年8月に「農(nóng)業(yè)データ連攜基盤協(xié)議會」(通稱WAGRI協(xié)議會、WAGRIとは和+Agricultureの造語)を官民一體で設(shè)立し、過去の収量、市況、土壌、農(nóng)地、気象、生育予測など、スマート農(nóng)業(yè)を?qū)g現(xiàn)するために必要なあらゆるデータを集約?統(tǒng)合した「農(nóng)業(yè)データ連攜基盤」を2019年4月から本格稼働させています。さらに、2025年までに農(nóng)業(yè)の擔い手のほぼ全てがデータを活用した農(nóng)業(yè)を?qū)g踐するとしており、そのために必要な取り組みや進め方等を定めた「農(nóng)業(yè)新技術(shù)の現(xiàn)場実裝推進プログラム」を2019年6月に公表しました。このプログラムでは、「農(nóng)業(yè)経営の將來像」「各技術(shù)のロードマップ」「技術(shù)実裝の推進方策」という3つのテーマに分けて策定されています。

また、スマート農(nóng)業(yè)の実現(xiàn)を後押しする施策として、今年から「スマート農(nóng)業(yè)関連実証事業(yè)」を推進し、「スマート農(nóng)業(yè)技術(shù)の開発?実証プロジェクト」及び「スマート農(nóng)業(yè)加速化実証プロジェクト」として、全國で69事業(yè)が採択され、各地で先進的な取り組みが始まっています。

日本米の輸出戦略

日本における主要な農(nóng)作物といえば、やはり日本米でしょう。その高い品質(zhì)と味覚、安全性は海外で高い評価を受けており、富裕層を中心に海外需要も伸びています。

一方で、農(nóng)林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(2019年3月)によれば、國內(nèi)の主食米の1人當たりの年間消費量は、 1962年度の118kgをピークに一貫して減少傾向にあり、2016年度には、その半分程度の54kgにまで減少、2016年の全國ベースでの主食米需要は約740萬トンとなっています。これに対応するために國は、1970年頃から主食米の需給バランスをとるために減反政策を進め、2016年の生産量は731萬トンと、ほぼ均衡を保っています。

しかし、2018年度から減反政策が廃止されたため、新たなマーケットとして海外市場を開拓する戦略が必要となっています。そのためには、米作の生産性の向上、すなわち、國際的に競爭力のある価格を可能とする生産コストの削減が必要です。國は、農(nóng)地の集約化、直播き?密苗栽培やIT、ロボットを活用した省力栽培技術(shù)などスマート農(nóng)業(yè)を推進し、2023年までに米の生産コストを現(xiàn)狀比4割まで削減するとしています。また、収穫量を増加させる施策としては、ゲノム操作等を活用した多収米の開発?普及を推進しています。現(xiàn)在、主食米というと「コシヒカリ」「あきたこまち」「はえぬき」など、高品質(zhì)なブランド米が主流です。一方、冷凍食品や外食チェーン店、お弁當用などの業(yè)務用には、生産量は少ないながら、多収米と呼ばれる「みつひかり」(三井化學アグロ)、「しきゆたか」(豊田通商)など、ブランド米に比べ3 ~ 5割収穫量が多い改良品種米が使われています。

これら多収米は、ゲノム操作技術(shù)の進歩により、ブランド米と遜色のない食味を?qū)g現(xiàn)しており、今後、スマート農(nóng)業(yè)による新たな農(nóng)業(yè)技術(shù)の導入により効率的で安定した生産が可能となれば、國際競爭力のある日本米による、海外のミドル層マーケットの開拓が可能となるでしょう。そうすることで、日本の原風景ともいえる田園地域が、活気に満ちた街として再生することを期待したいと思います。