コラム No.53-11

コラム No.53-11PREコラム

戦略的な地域活性化の取り組み(11)「スマート農(nóng)業(yè)」による地域再生

公開日:2019/03/29

農(nóng)村部における地域活性化の取り組み、その中でも、近年注目されている「スマート農(nóng)業(yè)」にスポットを當(dāng)ててみます。

國內(nèi)の農(nóng)業(yè)の実態(tài)と課題

農(nóng)林水産省の公表資料によると、國內(nèi)の農(nóng)地は、戦後の農(nóng)用地開発や干拓等で約108萬haが拡張された一方、工場用地や道路?宅地等への転用、耕作放棄等により267萬haがかい廃されたため、ここ50年あまりで609萬haから450萬haへと減少しています。

かい廃された農(nóng)地のうち、2016年の統(tǒng)計では、90%が耕作放棄または非農(nóng)業(yè)用途への転用となっています。その原因としては、農(nóng)業(yè)就労者の高齢化?労働力不足、後継者?擔(dān)い手不足、他産業(yè)に比べて低所得などがあげられています。また、農(nóng)村部から都市部への若者の流出の影響もあり、2016年の農(nóng)業(yè)就労者175萬4,000人のうち、49歳以下は約10%となっています。

農(nóng)地の減少、農(nóng)業(yè)就労者の減少は、必然的に農(nóng)作物の生産減少を招きます。日本は、他の先進國に比べて食糧自給率が40%弱と低く、安全保障上の國家的な課題であることは、これまでも叫ばれてきました。また、TPPなどの國際的な経済連攜協(xié)定による農(nóng)作物輸入関稅率の低減化圧力は強まっており、農(nóng)業(yè)を取り巻く環(huán)境は、ますます厳しくなっています。

しかし一方で、農(nóng)林水産省の「平成29年度 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村の動向」によれば、ここ10年の動向をみると、全若手農(nóng)家(若手農(nóng)家:49歳以下の基幹的農(nóng)業(yè)従事者がいる販売農(nóng)家)の経営耕地面積は全非若手農(nóng)家の6割程度と、若手農(nóng)家による耕作面積規(guī)模が拡大する傾向にあります。また、82.8%の非若手農(nóng)家における所得は300萬円未満であるのに対して、若手農(nóng)家では1000萬円以上が45.2%を占めており、所得水準(zhǔn)の改善が見られるなど、將來の農(nóng)業(yè)に明るい兆しも見えます。

「スマート農(nóng)業(yè)」による新しい農(nóng)業(yè)への挑戦

「スマート農(nóng)業(yè)」とは、農(nóng)林水産省の定義によれば、「ロボット技術(shù)やICT(情報通信技術(shù))等の先端技術(shù)を活用し、超省力化や高品質(zhì)生産等を可能にする新たな農(nóng)業(yè)」ということです。つまり、人手と勘に頼っていた農(nóng)業(yè)を、ハイテクノロジーを駆使して効率化し、生産性を上げようという取り組みです。これまでも、耕運機やトラクターなどの機械を?qū)毪贰簝P力の省力化は進んでいますが、高齢化が急速に進んでいる現(xiàn)在では、さらなる農(nóng)作業(yè)の省力化?軽労化が必要になっています。また、農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手が少ない現(xiàn)狀では、先人の知恵を知識ベースとして蓄積し、持続的な農(nóng)業(yè)技術(shù)の継承を図る必要があります。さらに、食糧自給率を上げるには、飛躍的に農(nóng)作物の生産効率を上げて生産性を改善し、低コストで収穫量を確保することも求められています。そこで注目されるのが、近年、技術(shù)革新が著しいICTや通信技術(shù)、ロボット技術(shù)、AI技術(shù)の農(nóng)業(yè)への活用です。

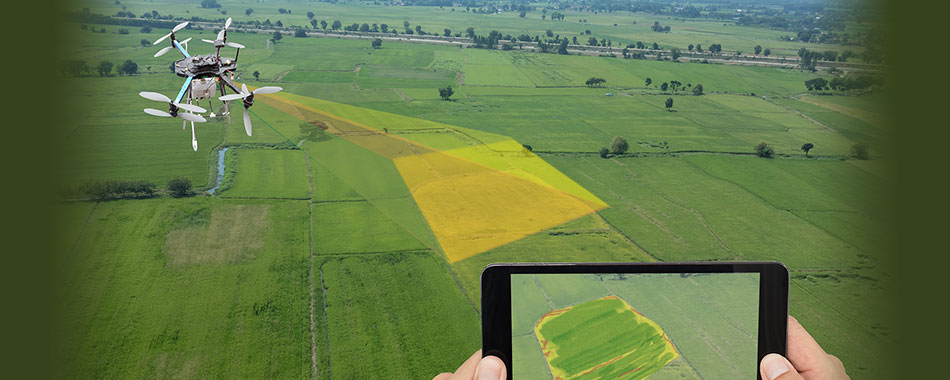

まず、労働力の省力化に大きく貢獻するのがロボット技術(shù)です。これまで、人が運転?操作していた耕運機やトラクターなどの農(nóng)業(yè)用機械を無人で運用することで、農(nóng)作業(yè)の省力化を図るとともに、同時に多數(shù)の機械を運用することが可能となり、生産効率が飛躍的に向上することが期待されています。また、ドローンを活用した空中からの新しい農(nóng)作業(yè)(農(nóng)薬の散布や農(nóng)地全體の監(jiān)視)も、省力化?効率化には大変有効な手段です。さらに、少量多品種貨物の運搬など、人的労力が必要な作業(yè)に対しては、人の動作を補助するアシストスーツなども提案されています。

加えて、若手後継者や新規(guī)參入農(nóng)家のために、農(nóng)業(yè)に関わる知識やノウハウを蓄積し、共有化することも必要です。そのため、大気や土壌、作物の生育狀況などのデータを収集?蓄積し、AIを活用して、環(huán)境の変化に対応する最適な対処方法を提案する取り組みも始まっています。

「スマート農(nóng)業(yè)」がもたらす農(nóng)村部の近未來像

こうしたICTやAI技術(shù)、ロボティクスなどの技術(shù)を農(nóng)業(yè)にスムーズに展開することができれば、現(xiàn)在の農(nóng)業(yè)のスタイルとは、まったく違う世界となるでしょう。例えば、次のような農(nóng)業(yè)のスタイルが現(xiàn)実のものとなるのかもしれません。

「地元の若者農(nóng)家後継者5名で近隣の遊休農(nóng)地を取得し、大規(guī)模農(nóng)地を運営する農(nóng)業(yè)法人を3年前に設(shè)立。小ぶりな事務(wù)所には複數(shù)のモニターに農(nóng)地や農(nóng)作物の育成狀況や気象情報、ロボット運行データが、契約している農(nóng)業(yè)管理センターから送られ、グラフ化されて表示される。本日の農(nóng)作業(yè)メニューを選択?表示し、それぞれの作業(yè)を地域で共同運営しているロボットやドローン、作物育成管理裝置に指示する。午後は社員全員で、各國の農(nóng)作物の受給狀況や相場を見ながら新たな技術(shù)による新しい農(nóng)作物へのチャレンジなど、來年に向けた生産計畫を検討する」

このように技術(shù)革新が進み、少ない農(nóng)地でも大きな生産高が実現(xiàn)すれば、不動産の価値が上がり、不動産の新しい活用や地域活性化につながる可能性も出てきます。