バックオフィスのデジタル化

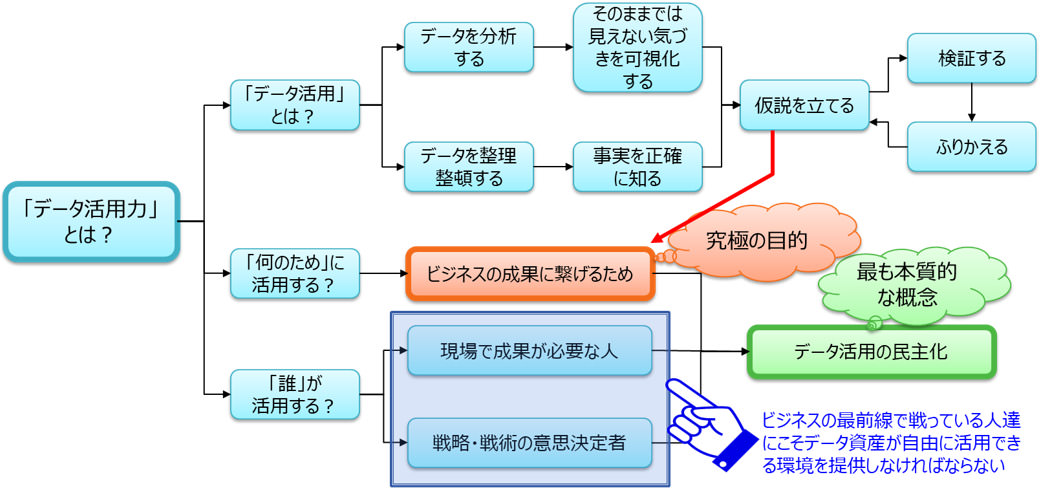

データ活用の目的はビジネス貢獻です。ビジネスへの貢獻を最大化するためには、事業活動の最前線である現場においてどれだけデータ活用が浸透しているかがポイントとなります。重要なのは高度なデータ分析スキルやIT専門要員しか扱えないデータ基盤ではありません。現場を中心に幅広くデータリテラシーを習得し、最前線でデータを武器として戦える裝備を整え、データを必要とする人が、必要なデータを必要な時に、安全に利用できる環境を実現することこそ、データ活用によるビジネス貢獻につながると考えています。

ビジネスの當事者が自律的に「目的を達成するためにデータをどのように活用するかを発想し、自ら実踐していく」狀態を『データ活用の民主化』と定義します。それを実現するため、第7次IT中期計畫では人?仕組み?データそのものを包括的に取り込んだ施策を展開していきます。

図1:「データ活用力」の定義

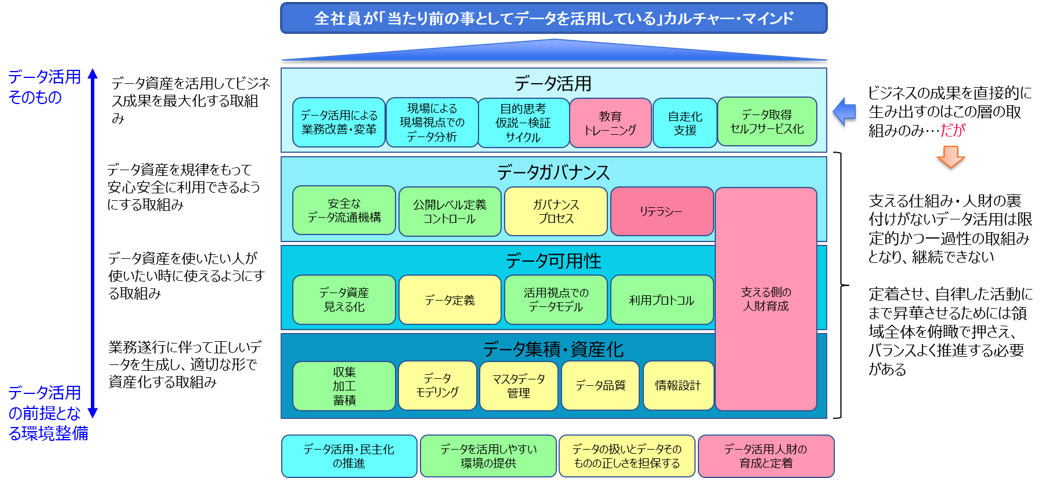

日常的に現場でデータが活用される狀態は、現場のデータ活用力を向上させる施策だけでは実現できません。必要な時に必要なデータが利用できる、安心安全に利用できるという前提が必要ですし、そもそもデータが集積され利用可能なデータ資産として整理されていなければなりません。

正しいデータを集めるところから、ビジネス成果につながるデータ活用が當たり前になる狀況を生み出すまで、何層もの施策を積み重ねることによって徐々に理想の狀態に近づけていくことができます。

図2:取り組みの全體像

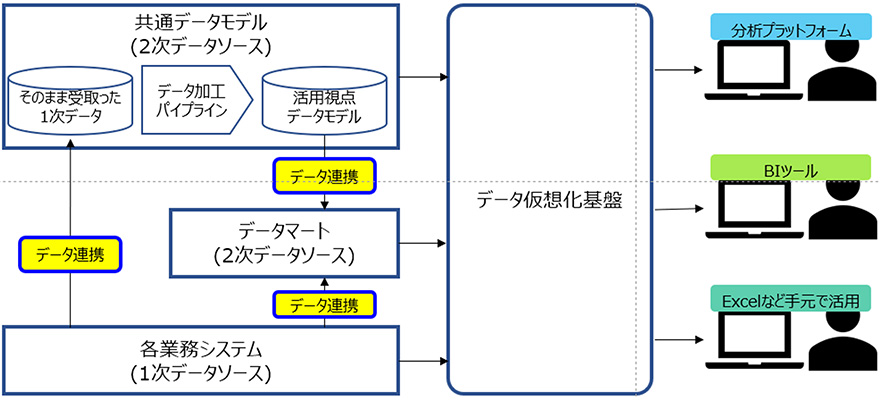

現場でのデータ活用を促進する上での大きな阻害要因の一つがデータ取得の煩雑さです。現狀では活用したいデータを入手するためには必ずデジタル戦略部擔當者へのデータ取得依頼を申請する必要があり、取得したいデータの內容によっては依頼をしてから申請者の手元にデータが屆くまで時間を要するケースもあります。現場でデータを活用したい人が、活用したいデータを、活用したい時に入手できる環境の実現を目指してデータ仮想化基盤を中心としたセルフサービス化の仕組みを導入しました。今後はセルフサービスの対象となるデータを段階的に拡充し、データ活用の裾野を広げていく取り組みを後押しします。

図3:データ取得セルフサービス化の概要

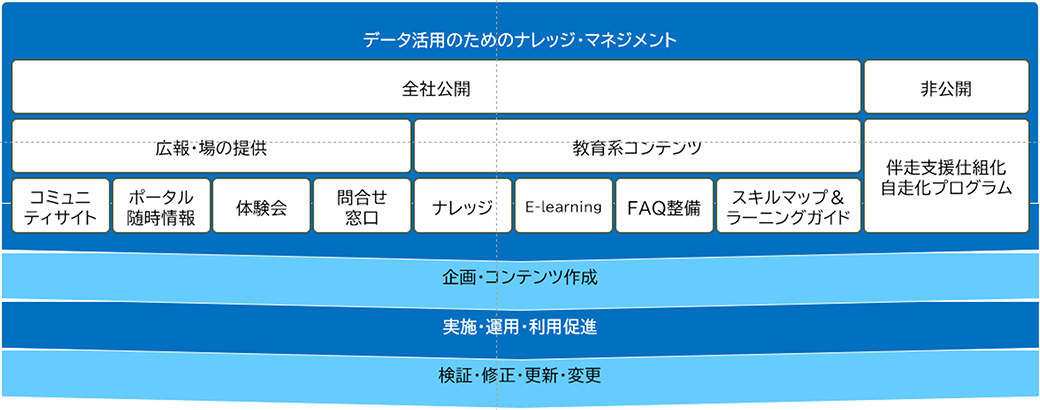

これまで行ってきた伴走支援活動から得られたノウハウや、現場での取り組み結果を社內事例として積極的に発信していくことで、問題意識を持っている現場の社員にデータ活用を考えてみるきっかけを提供しています。ナレッジポータルからの発信だけでなく、社內事例を題材に実踐レベルのeラーニングを公開したり、未経験者に體験會の場を設定するなど「知る機會」を意図的に創りこんでいくことでデータ活用に興味を持ち、取り組み始めた現場が目に見えて増加傾向にあります。

図4:「知る機會」を提供するための全體像

ここ數年の取り組みによりデータ蓄積~活用までを支える一連の仕組みが整いつつあります。現時點では個々に導入したソリューションをデータ活用プロセスに沿って人がつなぎ、支える部分が多く殘っており、これから現場でのデータ活用がより活発に行われるようになると仕組み全體の運用負荷が大きな問題になることが予想されます。活用されるデータそのもののライフサイクル管理も萬全であるとは言えません。次の段階として個々のソリューションを全體最適に融合し、データそのもののライフサイクル管理を含め可能な限り人が介在しなくても継続可能な仕組みの実現を目指してデータマネジメント領域全體を支える次期アーキテクチャを策定しています。

現場に目を向けると1年前と比べてデータ活用に真剣に取り組んでいる現場の數は増加しましたが、まだそれぞれの現場が“點”で取り組んでいる狀況です。データ活用の裾野を更に広げ、加速していくためには“點”を繋いで“線”とし、“線”を繋いで“面”にしていく必要があります。これからは専任チームによる現場支援だけでなく現場同士が直接連攜?協調していくコミュニティ創り、実際に觸れられる體験會の全國展開や、社內実績のリファレンス化など、社內のいたるところで行われているデータ活用の取り組みがつながることで更なる裾野の広がりが加速していくような動きに注力していきます。