特集

大阪?関西萬博2025年大阪?関西萬博のテーマパビリオンの1つである通稱「クラゲ館」は、丘の上にくらげのような大きな膜と創造の木と呼ばれる木材で形作られた大屋根が見どころのひとつです。大屋根下は開催期間の暑い期間でも半屋外の遊び場となり、自由で活発な活動を誘発される空間構築を目指しています。

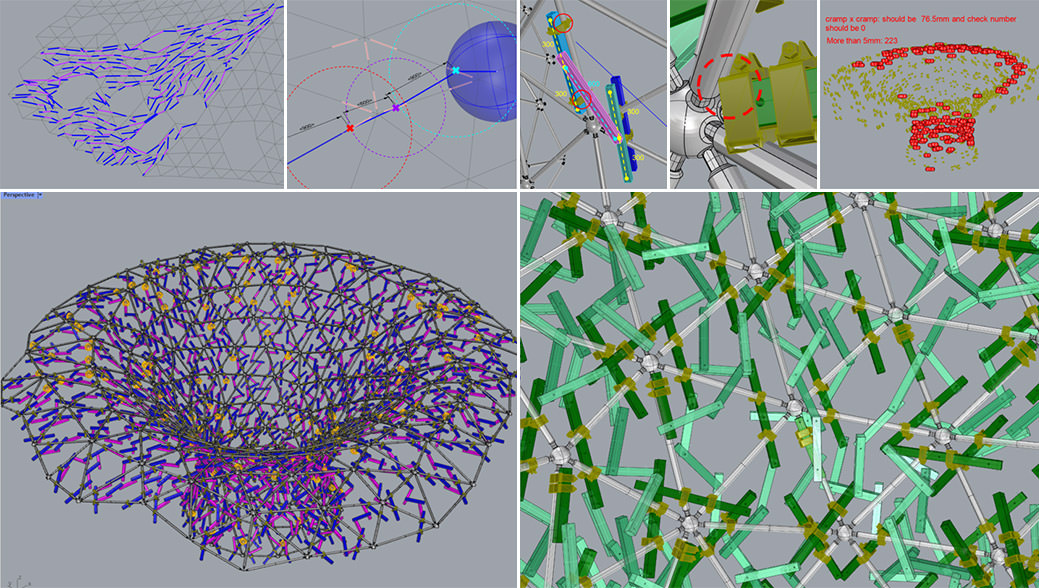

設計?施工上の観點から、複雑な基本設計デザインを施工実現可能な狀態にするため、エンジニアリング目線で3Dモデルを用いて議論を盡くし、材料の仕様や仕舞の構想から、數量算出?部材加工?組立?據付までの各段階で施工技術上の難所を捕捉して方針を定め、設計合意形成と施工実現性を確実なものにすることを目的にDXに取り組んでいます。

中島さち子氏監修のもと小堀哲夫建築設計事務所のデザインを受けて、當社および株式會社フジタの設計?施工各擔當者をコアメンバーとして、多方面の専門家(*1)が集まり、複數の會社を跨いで同時に実現施工可能な形狀を協議し、最終形を確立してきました。

今回の建築物では、3次元に絡み合うような部材同士の接合や、ゆらいでみえるデザインの構築物を精度よく施工が可能になるよう図面化すること自體が課題でした。

その複雑な曲面を持つ屋根や內部の木材の造形には、デザインの意図する方向性に沿えるようにするためには各段階で多數の課題があり、各検討モデルに対応したプログラムの作成や各種パラメーターの設定などを、どこかの段階でNGが出るたびに何度も何度も繰り返しその重要度や影響度を確認しながら、複雑な形狀をどうやって施工実現できるのかトライ&エラーを繰り返して積上げて、構造部材の応力解析や他部材との干渉チェックも並走して追いかけて、パースや動畫のほか、照明効果や屋根下の気流分析、施工手順や仮設材配置の検討まで3Dモデルでの検討にも活用しています。

最後まで関與するメンバーが入れ替わりながらも、設計プロセスの各段階を分離して段階的に検討し調整し、一気通貫のBIMモデル手法で統合して精度を高め共有を重ねることが、計畫案の合意形成にも工事の円滑な進行にも大きく寄與しています。

(*1)太陽工業株式會社、株式會社VICC、岡安泉照明設計事務所、連攜した専門業者やサブコンの技術者?擔當者

図1:全體見上げBIM畫像(內観)

図2:BIMによる設計プロセスの経緯

現在、すでに大屋根の架構や「創造の木」と呼ばれる木組の大半が施工完了し、部分的に照明の點燈試験を終えており、引き続きパビリオン內部の展示物の吊り下げ位置やその形狀、表示サインの見え方やそのデザイン、外観を覆う布狀の裝飾物など、継続して決定形狀を更新し、都度製作図との整合確認と反映を行っています。

図3:大屋根の見上げ

図4:全體俯瞰

3次元トラス屋根の柱頭部での施工誤差ほぼゼロが実現したほか、部材へ取付ける配線ルートや器具、木製部材による化粧材の造作?造形のほか、展示物吊り下げなど、取付加工段階等で予定數量の確度や加工精度を大幅に向上させることができています。

更に工事工程進捗上、照明等のテスト點燈の日程の確保が可能になるなど、危険視されていた仮設足場撤去までのクリティカル工程を予定通りクリアすることにつながっています。

今後の後半工事工程では、丘になる外部緑地の立體的表面のデザイン整合や、地下埋設部材の合理化?手摺や樋の腳部の強度確保のための仕舞検証?検討を行います。

図5:屋根下內観デザイン

株式會社フジタ

建築本部設計統括部計畫設計第3部

藤井 新也

DXが変えるのはモノよりヒトです

DXが進むに連れて、多様な専門知のシェアや協業が必須になり、統合者の役割と共に分業化が進んでいます。そこでは、その作業分野や領域毎の役割切斷する「分擔」ではなく、むしろ議論を伴うデザイン構築やその実現性を高める?協業互助的?チームでの手法が加わる場面が必須になります。本件も、複雑なデザインをより簡素な工法で実現することを目指して、建築のデザインが肉付き鍛えられ、育っていきました。

DXは単なる容易さや生産性を向上させる魔法ではなく、想いから生み出すモノの価値を実現するため、突っ込んで切磋琢磨するツールとして、更にその先の可能性を拡げ、関係者がモチベーションをもってその感度を変え、深化させ、その積みあげる経験が、未來そして仲間と一緒に成長を切り開いていくものと信じています。