メニュー

Sustainable Journeyは、

2024年3月にリニューアルしました。

連載:みんなの未來マップ

2025.8.27

岸さんのロングインタビューはこちら

異常気象が日常になる時代に。未來のため、今身につけるべき「流域思考」とは

詳細を見る300年後の未來を本気で考えている人に、あなたは出會ったことがありますか?

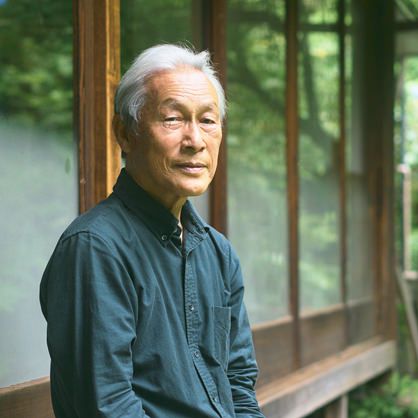

東京都と神奈川県を流れる鶴見川の流域治水の取り組みや、神奈川県三浦市の小網代の森の保全活動に長く攜わり、「流域思考」という言葉を何十年も唱え続けてきた進化生態學者?岸由二さん。その目は、誰よりも遠くを、そして誰よりも「足元の地形」を見つめていました。

「都市の未來は、流域という大地のかたちに従って再設計されなければならない」。

岸さんはそう語ります。気候変動が深刻化する時代に、なぜ今「母地図」という概念が必要なのか? そして、子どもたちに託す"地形と言語を超えた地図"とは何か——。

私が取り組んできたのは、技術的な分野でいえば、流域という考え方で都市をつくること。流域思考でいかにして日本列島にまともな都市をつくり直すかは、私の活動の柱の中の柱です。

もう一つは、流域思考で未來の地球を生きる次世代を育てることです。両方とも鶴見川流域で取り組んでいますが、特に後者についてはまだまだですね。実踐はしているのですが、整理された體系にはなっておらず、難しいです。

具體的には、どのようなことをしているのですか。

鶴見川の流域地図をつくっています。流域は行政を跨ぐので、流域地図は誰もつくってくれないんですね。なので、私が代表理事を務めるNPO法人鶴見川流域ネットワーキングで子どもが見ても楽しい流域地図をつくり、それを手に流域のあちこちをスタンプラリーしながら巡ってもらっています。

子ども向けの取り組みなのですね。

これには、思春期前期の10?13歳くらいの子どもたちが、楽しみながら、まとまった地形を遊び回る方向に誘導したいという意図があります。私が子どもの頃、毎日のように鶴見川流域を走り回って遊んでいたように、流域思考で生きるためには10?13歳頃に流域にのめり込むことが必要なんです。つまり、流域という地形に內在的な価値をつける。10?13歳頃といえば、思春期映畫の名作『スタンド?バイ?ミー』の主人公たちと同じくらいの年齢です。その頃に面白いと感じながら流域を巡ることで、人は流域地図を母語のように「母地図」にするっていうのが、私の進化生態學的な仮説です。

上空から撮影した、橫浜市鶴見區森永橋付近の鶴見川の様子

「母地図」という言葉を初めて聞きました。

例えば言語も、母語と後から學んだ言語は違います。母語は、育つ過程で無意識に身につけ、生活に深く根差した言語のことです。それに対して、後から學ぶ言語は道具なんですね。地図にもそれがあって、多くの人がインターネットで見る地図は道具としての地図。一方で、私が誰とどこに暮らしているのかということに関する一番深い感覚的な地図が母地図なんです。

つまりスタンプラリーで流域を巡るうちに、母地図形成のために必要な感覚を、體感的に取得できるということでしょうか。

そうではないかという確信を持っているので、あまり議論を整理せずに、スタンプラリーで流域地図の母地図化の実験をしているんです。今すぐに結果が出るものではないことは分かっています。でもこれを地道に続けていけば、いずれは流域という大地の広がりに、思春期前期の感動的なエピソードを刻み、その地形感覚に対応する母地図、大地への倫理のようなものを身につける次世代が現れるのではないかな、と。

計算したんですけど、私の人生で2人くらい影響力のある次世代が育てられれば、同じ率で流域を母地図にする次世代が育つとして、300年後には10世代で1,024人。今、鶴見川流域には約200萬人が暮らしているといわれていて、10人くらいのNPOの中心メンバーで調整、活動できています。なので、300年後の日本列島は、流域思考の流域に埋め盡くされる計算になります。

なんと、300年後を見據えて取り組んでいると。

うまくいっても300年後なので、あまり焦らないことにしていますが(笑)。それとは別に確かなことは、「小網代の森」はこのままいけば300年以上殘り続けるということです。「小網代はきれいでしょう。いろいろな花が咲いてすてきでしょう。これが流域思考を使って都市計畫を実行し、まちを豊かにしながら自然を守るということです」と言える実例をつくることができたかもしれない。

鶴見川は、急激な都市化ですでに破壊されてしまったまちを再生し、どうにかして生きのびられるまちをつくろうという取り組みなので、もう少し時間がかかるでしょう。だからネットワークをつくって子どもたちと遊んだり行政を巻き込んだりして、治水を中心とした都市計畫をやってきました。

つまり私は、流域思考の大切さを伝えるために、小網代と鶴見川で、二つの"石像"を彫っているのだと思います。

なるほど。"石像"は何百年でも殘る。彫るという行為には、祈りも込められていると感じます。

流域地形や流域生態系があって、そこに人間の生活圏もある。だから人間が流域生態系の必然を無視して生活を続ければ、被害を受けるのは當たり前です。さあどうするかというのが、溫暖化豪雨時代の最大の課題になる。私からしたら、流域の自然を大切にして、都市計畫も何もかも自然の合理性に合ったようにやればいいっていうだけなんですが、みんな、そこがなかなか分からない。

例えば日蓮や親鸞も、伝えるのを諦めるわけにはいかないけれども、簡単には理解されないと思ったから、南無妙法蓮華経と言ったり、南無阿彌陀仏と言ったりして、これを唱えればいいと話したんじゃないでしょうか。いずれその言葉の奧にある、本當に伝えたかった深いところまで理解してくれる人が現れることに賭けた。恐れ多いですが、私も同じようなことを期待しているのかもしれない、と思うことがあります。だから、これからも地域の運動を続けながら、「流域思考」という言葉を、お念仏やお題目のように唱え続けるのかなと思っています。

1947年生まれ。橫浜市立大學文理學部生物學科卒業。東京都立大學理學部博士課程修了。進化生態學者。慶應義塾大學名譽教授。流域アプローチによる都市再生に注力し、鶴見川流域、多摩三浦丘陵で実踐活動を推進。NPO法人鶴見川流域ネットワーキング、NPO法人小網代野外活動調整會議、NPO法人鶴見川源流ネットワークで代表理事を務めている。著書に『自然へのまなざし』(紀伊國屋書店)、『「流域地図」の作り方』(ちくまプリマー新書)、『生きのびるための流域思考』(ちくまプリマー新書)、『利己的遺伝子の小革命』(八坂書房)などがある。

大和ハウスグループも「生きる歓びを、分かち合える世界」の実現に向け、様々な取り組みを進めていきます。

Sustainable Journeyは、

2024年3月にリニューアルしました。