コラム No.65-3

コラム No.65-3CREコラム

働き方改革のために不動産はどう活用されるべきか(3)多様なワークスタイルに対応する

公開日:2018/12/25

日本がこれから生産性向上を実現(xiàn)していくためには、働く人たちの多様なワークスタイルやライフスタイルを尊重し、「働き方改革」が可能な不動産のあり方を考え直す必要があります。

少子高齢化が進む中、鍵となるのは、女性と高齢者が快適に働ける環(huán)境の提供でしょう。

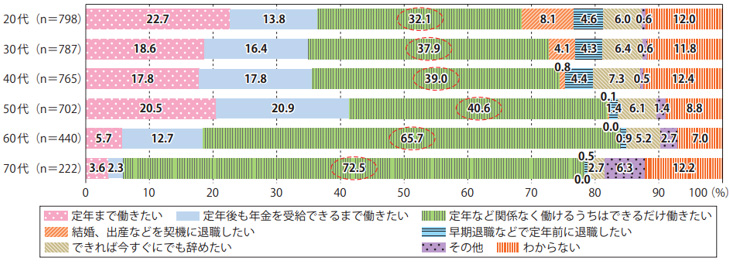

図1の國土交通省の「國民意識調査」を見ても、全ての年代で、「定年など関係なく働けるうちはできるだけ働きたい」という回答が多く、特に60歳以上の人では、その傾向が顕著になっています。

図1:就労意欲(年代別)

出典:國土交通省「國民意識調査」より

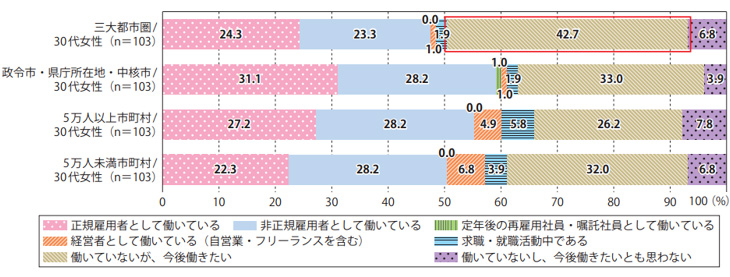

また、同調査によると、「働いていないが、今後働きたい」と回答した人の割合は、男性では7.4%、女性は19.1%で、女性の勤労意欲の高さ(半面、働く環(huán)境の不足)が浮き彫りになっています。特に30代の女性においては、図2にあるように、その割合が非常に高く、三大都市圏では顕著となっています。この內容を見る限り、三大都市圏では、働く意欲はあるものの、働くことができない狀況にある人が非常に多いといえます。

これだけ「働きたい」と思う人が多いということは、これらの人に対して「働く環(huán)境」が十分に提供されているとはいえない狀況であることは間違いありません。こうした背景を受けて、國土交通省は、「働き方改革を支える今後の不動産のあり方検討會」の中で、「オフィスのあり方~機能性の高い“どこでもオフィス”へ」として、働く環(huán)境の整備について提言をしています。

図2:現(xiàn)在の勤務狀況(30代女性/居住地別)

出典:國土交通省「國民意識調査」より

オフィス自體の性能向上

生産性を向上させるための機能をオフィスに持たせるのはもちろんのこと、女性や高齢者を含めた誰でも働きやすい環(huán)境にするために、安全性や快適性、健康にも配慮する必要があります。たとえば、高齢者も動きやすい安全な通路やデスク、人の動線に配慮したレイアウト、また快適性?利便性を高めるオフィス空間づくりとして、フリーアドレスの導入、従業(yè)者が業(yè)務に集中して取り組むことができるスペースの確保、打ち合わせスペースの確保、仮眠室?リフレッシュスペースの設置、リラックスしてコミュニケーションを活性化させる共用空間(カフェテリアなど)の導入などが望まれます。

健康を考えた空間づくりとしては、オフィス內における運動スペースや診療所機能の確保、自転車で通勤する従業(yè)員向けの駐輪場の設置などが有効です。さらに、周辺に醫(yī)療クリニック、保育所、買い物、美容サロンなどの暮らしに関する施設があるような立地にオフィスを設けることができれば、生活と仕事の垣根を少しでもなくすことができるでしょう。

多様なワークスタイル確保

働き方にはさまざまなニーズがあります。業(yè)種や業(yè)態(tài)によっても、さまざまなかたちが考えられると思いますが、働く側としては、場所?時間に制約されない「どこでも働くことができる」環(huán)境が望ましいでしょう。通勤時間の短縮や介護?子育て支援をする、あるいは、充実した余暇や趣味の活動を推進するようなかたち、またそれらの制度によって、仕事の生産性の向上や、新しいコミュニティを作り出したりすることにもつながるでしょう。

具體的には、サテライトオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどの有効活用がまず挙げられます。特に、最近は大手企業(yè)でもコワーキングスペースを有効に活用することで、多彩な働き手のニーズに応えるケースが増えています。

中小企業(yè)においても、自治體や大手企業(yè)によって比較的安価なコワーキングスペースが提供されるケースが増えており、多様な働き方を提供できるようになっています。

さらに、中小企業(yè)などを対象とした財政支援措置(補助金など)を活用すれば、テレビ會議システムのIT機器の導入によって、サテライトオフィスやテレワークが進めやすくなります。

今後、こうしたサテライトオフィスや在宅勤務など、働く場所の多様化が進むと、本社が持つ機能も変化せざるをえなくなります。コミュニケーションの機會をいかにつくるか、どのような意思決定プロセスにするのか、企業(yè)理念をいかに浸透させるかなど、企業(yè)経営の本質に関わる部分を再構築する必要が出てくるでしょう。

(參考)國土交通省「働き方改革を支える今後の不動産のあり方検討會」