コラム No.166

コラム No.166マンションの管理?再生の円滑化等のための改正法案

公開日:2025/05/30

2025年3月4日、マンションの管理?再生の円滑化等のための改正法案(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の區分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案)が閣議決定されました。

法改正の背景にある「二つの老い」

現在、日本のマンション総數は700萬戸を超え、國民の1割以上が居住する重要な居住形態建物であるマンションの老朽化と區分所有者の高齢化という「二つの老い」が深刻な課題となっています。

具體的には、マンションの老朽化に関しては、外壁剝落等の老朽化に伴う建物の破損、居住環境の悪化や空室の増加等、高齢化に関しては、集會決議の困難化等が課題となっています。

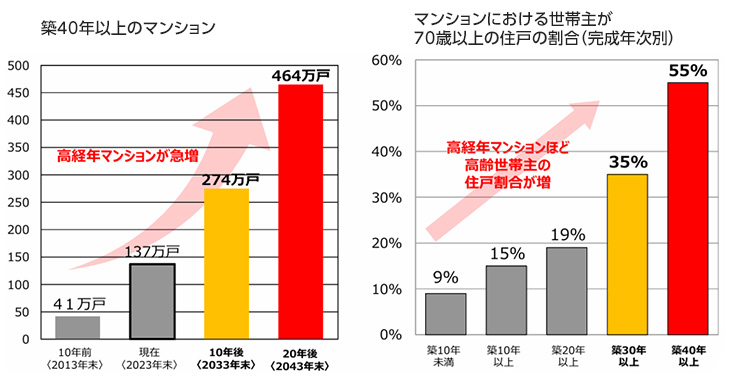

國土交通省の資料によれば、2023年末時點で、築40年以上のマンションは全體の約2割(136.9萬戸)を占めており、今後20年で約3.4倍(463.8萬戸)に増えると予測されています。放置すると、さまざまな悪影響が想定され、老朽化への対応は今や急務となっています。

さらに高齢化が進む中、高経年マンションでは區分所有者の高齢化も深刻化しています。世帯主が70歳以上の住戸の割合は全體の5割を超え、管理組合の役員の擔い手不足や、総會の運営や議決の困難が顕在化してきています。

図

出典:令和5年度マンション総合調査

こうした背景から、今回の法改正では、新築段階から再生?建替えまで、マンションのライフサイクル全體を見通した対応の強化が盛り込まれました。

ここでは、改正案の3つの概要について紹介します。

(1)マンション管理の円滑化等

- ① 適正な管理を促す仕組みの充実(マンション管理法)

適切な管理や修繕を行うため、分譲事業者が新築時に管理計畫を作成し、管理組合へ引き継ぐ仕組みを導入。管理會社が管理組合の代表を兼ねて工事の受発注を行う場合は、利益相反を防ぐため、事前に區分所有者へ説明することが義務化されます。 - ② 集會の決議の円滑化(區分所有法)

修繕等の決議については、これまで全區分所有者の多數決が必要とされていましたが、今回の改正により、集會出席者による多數決が可能となりました。これまでは、欠席すれば反対票となっていましたが、法律施行後は、出席者においての多數決となるため、意思決定のハードルが下がります。 - ③ マンション等に特化した財産管理制度(區分所有法?マンション管理法)

管理が行き屆いていない専有部分や共用部分については、裁判所が選任した管理人が代わりに管理できる制度が新たに設けられます。

(2)マンション再生の円滑化等

- ① 新たな再生手法の創設等(區分所有法?マンション再生法等)

現行法では、すべての所有者の多數決で決められる再生策は建て替えに限られており、それ以外の再生手法には全員の賛成が必要となっています。改正法では、建物?敷地の一括売卻や一棟リノベーション、建物の取壊しの3種類が追加され、建て替え同様に4/5※の多數決で実施できるようになります。こうした決議に対応するため、組合の設立や、権利変換計畫、分配金取得計畫といった事業手続きも新たに整備されます。

※耐震性不足等の場合は3/4、政令指定災害による被災の場合は2/3となります。 - ② 多様なニーズに対応した建替え等の推進(マンション再生法)

隣接地や底地の所有権等が建て替え後のマンションの區分所有権に変換できるようになります。これにより、容積率を確保するための隣接地の取り込みなどにおいて、合意形成の促進が期待されます。耐震性が不足しているマンションの建て替えについて、特定行政庁の許可を條件に、容積率や高さ制限の特例が設けられます。

(3)地方公共団體の取り組みの充実(マンション再生法?マンション管理法)

- ① 危険なマンションへの勧告等

外壁の剝落など危険な狀態にあるマンションに対して、地方公共団體による報告徴収や助言指導?勧告、あっせんといった措置が可能となります。 - ② 民間団體との連攜強化

區分所有者の意向を把握し、合意形成を支援する民間団體の登録制度が新たに創設されます。これにより、住民同士の話し合いが難しい場面でも、第三者のサポートを受けながら再生を進めやすくなります。

目標?効果(KPI)

今回の改正にあたっては、具體的な目標値も示されました。

管理計畫認定の取得割合:現在の約3%(2024年)→20%(施行後5年)

マンション購入時の平均比較物件數が5件程度であることを踏まえ、認定を受けたマンションを購入の候補として検討できる水準を目指します。

マンション再生等の件數:472件(2024年)→1,000件(施行後5年)

外壁剝落など危険な狀態にあるマンションの解消を、10年後におおむね達成できるよう目指します。

今回の改正では、マンションの「管理」「再生」「支援體制」の3つの観點から、ライフサイクル全體を見通した制度の整備が進められることになります。建物老朽化と高齢化という「二つの老い」が深刻化する中で、適切な管理、再生手法の多様化、自治體や民間団體の支援強化を促すことで、マンションの持続的な活用と資産価値の維持が期待されています。