コラム vol.076

家族信託®を活用した新しい財(cái)産管理と相続?認(rèn)知癥対策 vol.4

「認(rèn)知癥対策信託」の活用とは?

公開(kāi)日:2015/08/31

ステージIIIの悩み:「認(rèn)知癥対策」を家族信託で実現(xiàn)

我が國(guó)は世界的な長(zhǎng)壽國(guó)家です。それはとても素晴らしいことではあるのですが、その半面として、認(rèn)知癥になってしまう人が年々増えてきています。

また、我が國(guó)では「隠居」が、法律上の制度として認(rèn)められていませんので、その結(jié)果として多額の財(cái)産を持った狀態(tài)のままで認(rèn)知癥になり、その後の財(cái)産管理に苦慮するというケースが多く見(jiàn)られます。

既存の法律による認(rèn)知癥対策として、成年後見(jiàn)制度があります。

これは、家庭裁判所への申し立てによって後見(jiàn)人が選任される「法定後見(jiàn)」、または事前に契約でもって後見(jiàn)人の人選を決めておく「任意後見(jiàn)」で構(gòu)成されており、確かに認(rèn)知癥になって自らで意思決定ができない人に代わって契約等の法律行為を代行したり、あるいは悪徳商法にだまし取られた財(cái)産を取り戻したりするなどの重要な役割がありますが、こと「財(cái)産管理」に関しては、殘念ながら極めて不十分な制度であると言えます。

例えば、財(cái)産を持っている人が認(rèn)知癥になって後見(jiàn)人が付いた場(chǎng)合、後見(jiàn)人は必要最小限の預(yù)金の出金ができる程度で、孫に生前贈(zèng)與するとか、新たに建物を建てるといった稅務(wù)対策などは一切できず、いわば財(cái)産を現(xiàn)狀維持することしか許されないことになっており、結(jié)果として財(cái)産は凍結(jié)狀態(tài)となったままで相続の日を迎えるのです。

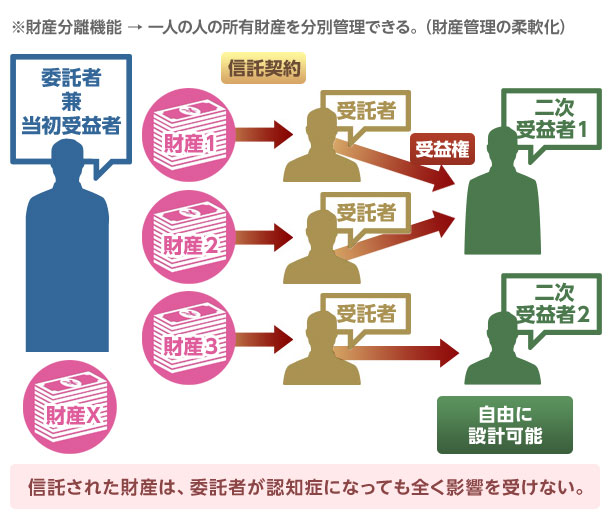

そこで、家族信託の「財(cái)産分離機(jī)能」の出番がやってきます。

認(rèn)知癥対策信託の活用

例えば、親のAさんが高齢になって、自宅を離れて介護(hù)施設(shè)に入所することになり、子のBさんが親の自宅を売卻して、入所費(fèi)用や介護(hù)費(fèi)用を工面しようと考えたとしましょう。

もちろん、Aさんが心身ともに元?dú)荬胜Δ沥稀⒆预椁瞧跫s書(shū)に署名捺印すれば済むことですが、Aさんが認(rèn)知癥になってしまい後見(jiàn)人が付いた場(chǎng)合は、自宅不動(dòng)産の売卻は家庭裁判所の許可事項(xiàng)となり、余程の理由がなければ財(cái)産の活用が許可されることはありません。

自宅は売卻できず、結(jié)局はAさんの相続まで、財(cái)産は「塩漬け」?fàn)顟B(tài)になることが濃厚となってしまうのです。

家族信託の「財(cái)産分離機(jī)能」とは、當(dāng)初の所有者が、自分の意思で財(cái)産を自由に切り分けて、信託するも良し、しないも良し、また信託する財(cái)産についても財(cái)産それぞれによって別のルートを作ることが自由にできるという機(jī)能です。

図表1:家族信託の4大機(jī)能

この事例であれば、Aさんの財(cái)産のうちの自宅不動(dòng)産についてはBさんを受託者として、その受益権を処分して金銭に換える権限を受託者に與えておけば、Aさんが認(rèn)知癥になった後も、後見(jiàn)人とは関係なく受託者であるBさんの裁量で不動(dòng)産を売卻することができ、その売卻代金は「金銭信託」となって、引き続きAさんのために使うことができるようになるのです。

もし、Aさんに別の財(cái)産、例えば株式とか投資マンションなどがあれば、それぞれ別々の信託契約をしてBさん以外の子たちを受託者とすることもできますし、さらに信託しない預(yù)貯金を多少殘しておけば、それを年金の受取口座にして日常生活の費(fèi)用に充てて、その部分に関しては後見(jiàn)人に任せるといったことも可能となります。

さらに、この事例でAさんが自宅を出てから早い時(shí)期に売卻できたなら、自宅不動(dòng)産の売卻として、所得稅に関する各種の控除を受けることもできます。

また、萬(wàn)一に売卻できないまま相続になってしまったとしても、二次受益者をBさんにしておけば、自宅不動(dòng)産は遺産分割協(xié)議の対象とはならず、確実にBさんに受益権が移動(dòng)することになります。

認(rèn)知癥後の相続対策

Aさんが元?dú)荬胜Δ沥薆さんと家族信託契約を締結(jié)しておけば、その契約內(nèi)容を工夫することによって、Aさんが認(rèn)知癥になって後見(jiàn)人が付けられた後も、遺言の作成や生命保険への加入、あるいは新規(guī)の借財(cái)といった、絶対に本人でなければできない法律行為を除いて、元?dú)荬薯暏韧袱瑜Δ氏嗑A対策を?qū)g行することが可能となります。

例えば、信託契約であらかじめ決めておけば、信託された金銭を使って新たな建物を建築することや、値上がりした株式を売卻すること、さらに一定の條件の下で教育資金や結(jié)婚資金等の生前贈(zèng)與を?qū)g行することも不可能ではありません。

また、Bさん以外の子や親族に「受益者代理人」という役割を與えておくことによって、Aさんが認(rèn)知癥になった後も一定範(fàn)囲での信託契約の変更も可能となり、実に柔軟な財(cái)産管理を?qū)g現(xiàn)することもできるのです。

注:「家族信託®」は、一般社団法人家族信託普及協(xié)會(huì)の登録商標(biāo)で、著者は権利者からの特別の許諾を得て本文中にて使用しております。