コラム vol.073

家族信託®を活用した新しい財産管理と相続?認知癥対策 vol.1

新しい財産管理の手法「家族信託」とは?

公開日:2015/07/31

相続?認知癥対策の「特効薬」の登場

家族信託(あるいは民事信託)という言葉をお聞きになったことはありますか?

ここ數年、注目されているキーワードです。

「信託」という言葉はご存知かと思います。

信託銀行や信託會社などを使った大きな資産の運用のことだと認識されているかもしれません。

しかし、同じ「信託」であっても、「家族信託」は、それとは全く違った新しい仕組みです。

2007年に信託法という法律が改正され、個人の相続や認知癥対策、あるいは中小企業の事業承継対策などに「信託」が気軽に使えるようになっているのです。

いわば、畫期的な新薬の使用が解禁された、というイメージと言っていいのかもしれません。

これまでは、相続といえば「思うようにならない」とか「揉める」とかのマイナスイメージばかりが強くありました。また成年後見制度が硬直化していることから、「認知癥になったら最後、もう何もできなくなる」と考えている人がとても多く、いわば誰もが自分の「願いを葉える」こと、「想いを実らせる」ことを諦めてしまっているような感がありました。

しかし、自分の財産は自分自身で最後まで責任を持って管理し、その使い方や相続先、贈與先を自分自身で決めることは當たり前であって、それを法律が邪魔をするなどというのは、とても変な話なのではないでしょうか?

実は、法律というものは、必ずしも國民の願いや想いの邪魔をするばかりではなく、使い方を工夫することによって、逆に願いや想いを実現するための有効なツールとなることもあり得るのです。

「家族信託」という特効薬ですが、なぜに最近まで話題に上ることが少なかったかというと、おそらく今まであった法律の概念を覆すくらい、あまりに畫期的な內容が含まれているので、専門家も慎重に研究を進めてきたからではないかと思います。

そして信託法の改正から7年以上が経過し、いよいよ家族信託の畫期的な仕組みを実際に活用する人たちが増えてきました。

私は極めて早い時期から研究を開始し、何冊かの著書を上梓して家族信託の普及に努め、既に多くの実際の案件を手掛けています。

家族信託の考え方

家族信託の基本的な考え方についてご説明しましょう。

信託は、法律的な理屈は非常に複雑で、理解が困難なのですが、要するに「所有権を名義と権利に分離させる」ということです。

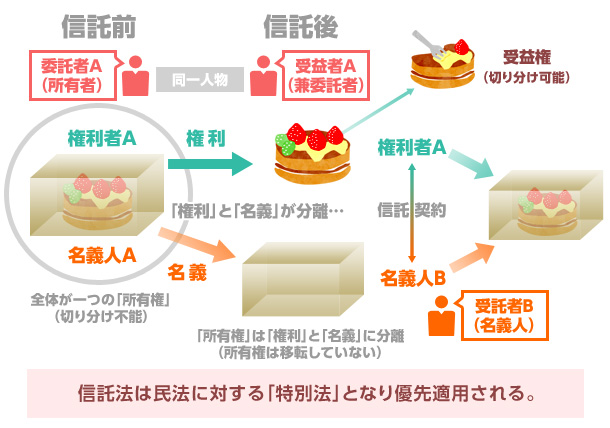

下の図をご覧ください。

図表1:家族信託とは?

普通の「所有権」は、いわばケーキと箱が完全にくっついていて、切り離すことができない狀態と言えます。

ですから、所有者が二人以上になった時には、一つの権利を複數の人が共有することになり、それぞれが勝手にケーキを食べることができず、何をするにも全員の合意が必要になってしまいます。

特に不動産や中小企業の株式が共有物になってしまうと、その後の適切な管理運用が困難になり、場合によっては財産自體としての価値が下落してしまうことにもなりかねません。

ところが信託をすると、その効力のある間は、ケーキは箱から離れて行き、ケーキはケーキ、箱は箱と別の名義にしても構わなくなりますので、その後はケーキ自體を切り分けて複數の人が自由に食べられるような狀態になるのです。そして、ケーキを食べることができる権利を持つ人Aさんを「受益者」、箱の名義を持ってケーキの管理だけをするBさんを「受託者」と言います。

また図の「Aさん」は、最初は自らを受益者としておくことで従前と何等変わりなくケーキを食べることができますし、自分の次の受益者を事前に決めておくこと(遺言代用信託)や、さらにそのまた次の次の代までの受益者を決めておくこと(受益者連続型信託)が可能で、さらに自分が認知癥になった後に自分の代わりに意思表示してくれる人(受益者代理人)を決めておくこともできるようになっています。

この仕組みを使うことによって、図でAさんは、自分が認知癥になった後も「名義人」である「Bさん」がケーキの箱を管理してくれますので何の心配もなく、かつAさんが亡くなって複數の子たちへの相続になっても、名義はBさんのままですから、子たちはそれぞれでケーキを食べることができる権利を貰えて、共有物とはなりません。

実は他にも幾つもの畫期的な仕組みが認められているのですが、従來から相続や後見制度をつかさどってきた「民法」の規定とは大きく異なる內容が多いので、何となく違和感があるのではないでしょうか? しかし、我が國の法律の大原則として、後からできた法律は先からある法律に優先(特別法と言います)しますので、もう過去の法律に拘束される必要は無いのです。

注:「家族信託®」は、一般社団法人家族信託普及協會の登録商標で、著者は権利者からの特別の許諾を得て本文中にて使用しております。