ダイワハウスの設(shè)計士と、建築家、プロダクトデザイナー、

職人などさまざまなジャンルのデザイナーが語り合い、

いい家づくりのプロセスや、これからの住まいのあり方について、

とことん深堀りしていく「デザイナーズトーク」。

第4回目のゲストは、建築家の伊禮智さんです。

伊禮さんは「小さくても豊かな家」を設(shè)計思想とされ、

空気、熱、性能、手觸りといった見えないものにまでデザインされた

実用的で居心地のいい住まいを得意とされています。

お迎えするのは、ダイワハウス技術(shù)主幹?シニアメンターの奧田俊彥。

インタビューが行われたのは、東京?目白の閑靜な住宅街にたたずむ伊禮さんの“小さな”設(shè)計室。

伊禮流建築手法がぎゅっと凝縮された心地よい空間で

家づくりに対する思いをたっぷりと語っていただきました。

Profile

伊禮智(いれいさとし)

建築家

1959年沖縄県生まれ。1982年に琉球大學(xué)理工學(xué)部建設(shè)工學(xué)科を卒業(yè)後、1985年に東京藝術(shù)大學(xué)美術(shù)學(xué)部建築科大學(xué)院修了。丸谷博男+エーアンドエーを経て、1996年に伊禮智設(shè)計室を開設(shè)。2016年より東京蕓術(shù)大學(xué)美術(shù)學(xué)部建築科非常勤講師。著書に『伊禮智の「小さな家」70のレシピ』(エクスナレッジムック)などがある。

奧田俊彥(おくだとしひこ)

大和ハウス工業(yè)株式會社 住宅事業(yè)推進部

西日本住宅設(shè)計室 一課

技術(shù)主幹?シニアメンター

1956年奈良県生まれ。1979年大和ハウス工業(yè)入社後、戸建住宅の商品開発、ユニバーサルデザイン研究開発、支店での設(shè)計業(yè)務(wù)を経験後、2003年から、本社デザインプロジェクト室(現(xiàn)西日本住宅設(shè)計室)にて、戸建住宅請負の特殊案件、展示場などの設(shè)計を行う。

地域?敷地の特性や?お客さまのご要望を踏まえ、良いところはとことん生かし、デメリットになる部分は、それを補う提案を盛り込み、將來にわたって住み心地がよく価値を保てる住まいとなるような設(shè)計を心掛けている。

一級建築士、一級エクステリアプランナー、インテリアコーディネーター。

“標準化”によって高まる設(shè)計のクオリティー

- 奧田:先生は『ソーラータウン久米川』の設(shè)計を手掛けられましたが、注文住宅を設(shè)計している建築家が分譲住宅を手掛けるのは珍らしいケースですよね。どんな挑戦があったのでしょうか。

- 伊禮:建築家が家を1軒建てたところで街並みはたいして変わりません。ならば分譲住宅で、ある程度まとまった數(shù)の家づくりに挑戦したいと思ったのがきっかけでした。このときは、OMソーラー(※)を全棟に設(shè)置した自然素材に包まれた17區(qū)畫のプロジェクトでした。

※建築家の奧村昭雄さんが開発した空気集熱式のパッシブソーラーシステム。

- 奧田:建築家が手掛ける質(zhì)のいい家でも、分譲住宅の場合は価格を抑えないと売れませんよね。

- 伊禮:そう、課題はコストでした。そこで、質(zhì)は落とさず、むしろ高めたうえでコストダウンを?qū)g現(xiàn)するために「設(shè)計の標準化」に取り組みました。標準玄関、標準階段、標準浴室、標準洗面所、標準トイレなど、それぞれを1坪の大きさで標準化し、それを宅地割した住宅にパズルのように當てはめて設(shè)計、仕事のスピードアップを図りました。とはいえ結(jié)局、土地と建物を合わせて相場よりもだいぶ高くなってしまいましたが(笑)。

ただ、モデルハウスを建ててコストを検証し、設(shè)計や施工の問題點を洗い出して改善を重ねていったら、完成度がますます高まったことも事実です。標準化という言葉の響きから「手抜き」「どれも同じ」のようなマイナスイメージにとらえられがちですが、むしろ逆です。 - 奧田:改善を積み重ね、磨き続けたからこそ行き著いた伊禮先生の作風というわけですね。ダイワハウスでも設(shè)計の標準化に取り組んでいますが、お客さまの要望によってはできるケースとできないケースがあり、まだまだ課題があるなと感じています。

- 伊禮:標準をベースにアレンジしていけばできるのではないでしょうか。標準化の強みは、設(shè)計者のキャリアや力量に左右されず、一定レベル以上のクオリティーを保てるということにあります。武道の「型」を身につけるのと同じ、そこがスタートラインとなり、型をもとに鍛錬を積み重ねることでさらにレベルの高い仕事ができるようになるんです。

設(shè)計とは「外部をどれだけ取り入れられるか」

內(nèi)と外を緩やかにつなぐ家づくり

- 奧田:先生の作品で感銘を受けたのが『琵琶湖湖畔の家』です。外構(gòu)や庭も含めて琵琶湖の自然と調(diào)和した素晴らしい設(shè)計でした。

『琵琶湖湖畔の家』 北側(cè)外観 設(shè)計:伊禮智設(shè)計室 寫真:西川公朗

- 伊禮:ありがとうございます。敷地の北側(cè)に琵琶湖が広がる素晴らしいロケーションで「風景を取り入れ、風景に溶け込む住まい」がコンセプトでした。

通常は南側(cè)に庭を広くとるものですが、北側(cè)に広がる琵琶湖と溶け込ませるために、建物をできるだけ敷地の南側(cè)に寄せて配置し、庭越しに琵琶湖が眺められるように設(shè)計しました。造園を手掛けた荻野壽也さんが琵琶湖湖畔の植生を読み解き、庭までつなげてくれました。

もし北側(cè)に寄せて建物を配置していたら、建物の存在感が強すぎて、あのような一體感は出せなかったと思いますね。

造園家?景観デザイナー 荻野壽也 ×

ダイワハウス ハウジングマイスター 蘆刈創(chuàng)一?ダイワハウス エクステリアプランナー 舘智徳

- 奧田:まさに「風景をつなぐ」を具現(xiàn)化した家ですね。最近、特に都會ではプライバシーの確保?防犯への意識から內(nèi)にこもるような閉鎖的な家が増えているように感じます。これについてはどう感じていますか?

- 伊禮:やはり違和感があります。街との関係を拒絶したたたずまいには好感を持てません。一般的な高気密?高斷熱の住宅においても、窓が日射を得るためだけのものになっており、そこからどんな景色が見えるか、どんな風が入るか、どんな匂いがするかは考えられていないことが多いと感じます。意識が窓の內(nèi)側(cè)だけに向いていて、外には向いていないのが殘念でなりません。設(shè)計とは「外部をどれだけ取り入れるか」と言っても過言ではありませんから。

『近江高島の家』 どの開口からも瓦屋根が見える 設(shè)計:伊禮智設(shè)計室 寫真:西川公朗

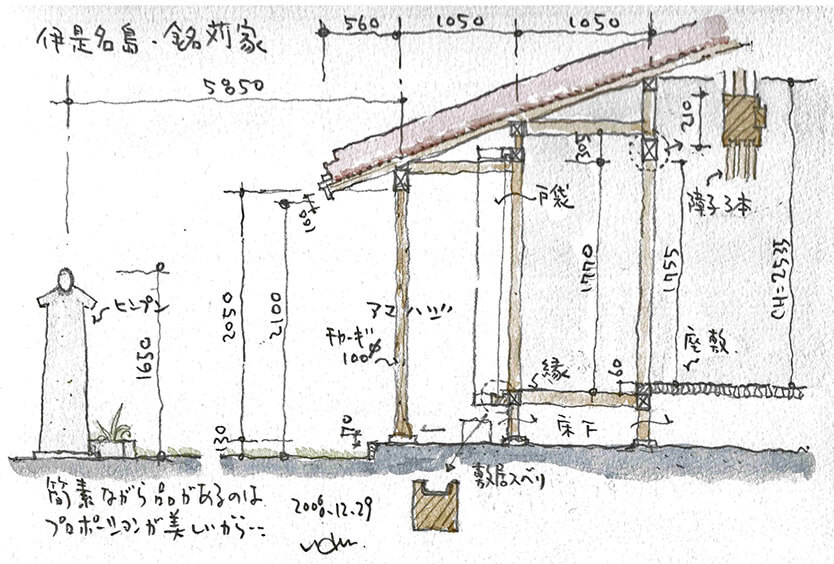

- 伊禮:私の故郷である沖縄の古い民家は、家の外と內(nèi)は雨戸だけで仕切られていて、雨戸を開け放てばすぐに外とつながります。さらに、古い集落の家の入口には「ヒンプン」という目隠しと魔除けを兼ねた衝立のような壁があるんですが、これがプライベートとパブリックの空間を緩やかに仕切って、つなげている。街を拒絶するのではなく、むやみに外部と関わるわけでもない、そんな沖縄の民家の距離感が僕の設(shè)計のベースにあるような気がします。

伊禮さんの『銘苅家』 実測スケッチ

- 奧田:それで先生は開口部に全開口にできるガラリ戸を用いて、自然の風を取り入れる工夫をされているのですね。

- 伊禮:日本の昔の家屋では引き戸を多用し、気候がいいときには障子を開け放って庭と一體になっていました。現(xiàn)代の住宅においても、建具や開口部の性能を上げていくことで庭と一體になることができます。外の気配を感じられるガラリ戸はまさにそれで、向きによって格子の枚數(shù)?角度を計算してつくっているので、夏の日射遮蔽にも有効ですし、視線を遮りプライバシーを確保することにも役立ちます。

『琵琶湖湖畔の家』 ハナレの大開口に仕掛けたガラリ戸 寫真:西川公朗

- 奧田:溫かみがいいですね。ハウスメーカーでも取り入れたいですが、コストやメンテナンス、納まりの問題で導(dǎo)入できていないのが殘念です。

- 伊禮:サッシに木目調(diào)の加工を施したものも一部のメーカーが出しているようですが、僕は木にこだわります。サッシ1枚に頼るのではなく、さまざまな建具を重ね、かつての日本家屋のように季節(jié)に応じて開口部を開け閉めして対応するのが、四季のある日本ならではの素晴らしい文化だと思います。

街並みの成熟に緑あふれる住まいが必要。地球環(huán)境を考えたエコな家づくりとは

- 奧田:これからの住宅に対する価値観はどう変わっていくでしょうか。また、これから家づくりをする方にメッセージがあればお聞かせください。

- 伊禮:最近は、メンテナンスの手間を考えて庭を設(shè)けず、木も植えない選択をする方が少なくありません。しかし、外構(gòu)に緑を取り入れると、一気に街並みが美しくなるので、ぜひ検討してほしいなと思います。

- 奧田:メンテナンスしやすい樹木の提案や、お手入れの仕方をオーナーさまにお伝えすることも、我々ハウスメーカーがやらなければならないことだと感じますね。

リノベーション住宅の流通が多い海外では、家探しにおいて街並みに重點が置かれています。日本は新しいものが好まれ、中古という時點で住宅の資産価値が下がるのが非常に殘念です。

海外のように街並みを含めて住宅を評価する文化が當たり前になるといいですね。道路側(cè)に緑を配置するだけで、街並みの魅力が上がり、価値の上昇につながるんですけれども。

- 伊禮:同感です。いい家をつくれば価値が落ちず、次の人が住み続けてますます街並みが成熟していく…。建築家としても設(shè)計のしがいがあります。

実は5年ほど前から、高気密?高斷熱ながらも、外と緩やかにつながり、天候のいいときには開口部を大きく開けて外部と一體にもなれる家の設(shè)計に挑戦しています。最近の仕事としては、里山住宅博inつくばのヴァンガードハウス(先進的な住まい)である『里山の平屋暮らし』があります。見た目は里山にも溶け込む平屋住宅ながら、太陽光と太陽熱を利用して1臺のヒートポンプから冷暖房と熱交換換気、お風呂のお湯もつくるエコハウスです。

『里山の平屋暮らし』 設(shè)計:伊禮智設(shè)計室 寫真:小川重雄

- 伊禮:先進國に住む建築家の一人として、CO2削減は取り組むべき課題です。そのうえで、新しい建築の表現(xiàn)を追求していくことが必要ではないかと思います。

- 奧田:ダイワハウスでも、CO2削減に向けた環(huán)境問題に対して、SDGsに基づき、エネルギー0の街づくりを?qū)g現(xiàn)するための取り組みを積極的に行っています。この取り組みをベースに、一人ひとりの建築士が住宅の性能をさらに引き出し、室內(nèi)だけに籠らない外とのつながりを持つ、心地よく魅力ある住まいを提案しています。住むほどに価値が増していくようなものになれば、オーナーさまにとっても、我々にとっても、これ以上ない未來への素晴らしい贈り物となることと思います。

まとめ

省エネを?qū)g現(xiàn)する高気密?高斷熱の住まいでも、開口部を工夫すること、例えば深い軒の出や、半戸外的な空間等で外部とつながる家になり、暮らしに豊かさが生まれます。「設(shè)計とは外部をどれだけ取り入れられるか」という伊禮さんの言葉には、これからの家づくりのヒントが詰まっています。

デザイナーズトーク