技術研究トレンド

建築

獨自の「藻」を発見し、バイオガス発電の課題である排水処理コストを低減

脫炭素社會、循環型社會の実現に向けて、再生可能エネルギーの普及?促進が求められています。中でも國內外で導入され始めているバイオガス発電は、廃棄物の削減とエネルギーの創出が同時に行える、二つのメリットを兼ね備えた再生可能エネルギーとして注目されています。大和ハウス工業では、バイオガス発電の普及を促進するため、排水処理コストの削減に著目。獨自の「藻(微細藻類)」を用いた畫期的な排水処理システムを開発しました。

「藻」というとワカメやコンブのような大型藻類が思い浮かびますが、今回ご紹介するのは體長1mmにも満たない微細藻類です。微細藻類の多くは植物と同様に二酸化炭素や窒素、リン、カリウム、ミネラルといった無機物を取り込みながら光合成によって増え、種々の化合物を合成します。微細藻類が生み出す化合物は、各産業の原料として利用でき、例えば醫療、食品、エネルギーといったさまざまな産業分野に展開され、市場も拡大しています。

本記事では、當社獨自の「藻」を活用したバイオガス発電の排水処理システムについて、詳しくご紹介します。

二つのメリットを兼ね備えた再生可能エネルギー「バイオガス発電」とは?

バイオガス発電はバイオマス発電の一種であり、バイオマス原料(家畜糞尿や食品殘渣などの有機性廃棄物)をメタン発酵させ、得られたバイオガスを燃料として発電を行います。バイオガス発電により、有機性廃棄物の削減とエネルギーの創出を同時に実現できるため、國內外で導入が始まっています。

しかし、バイオガス発電では副生成物である排水(消化液)の処理コストが高額であり、この點が普及拡大を妨げる一因となっていました。そこで大和ハウス工業は、バイオガス発電における排水処理コストを低減させる技術の開発を目指し、研究に取り組むことを決めました。この研究テーマを起案したバイオテクノロジーの研究員2名が金沢大學と2年間の共同研究を行って実現したのが、今回ご紹介する新しい排水処理システムです。

獨自の微細藻類を用い、今までにないバイオガス発電排水処理システムを開発

バイオガス回収後の排水が減り、大幅なコスト削減につながる

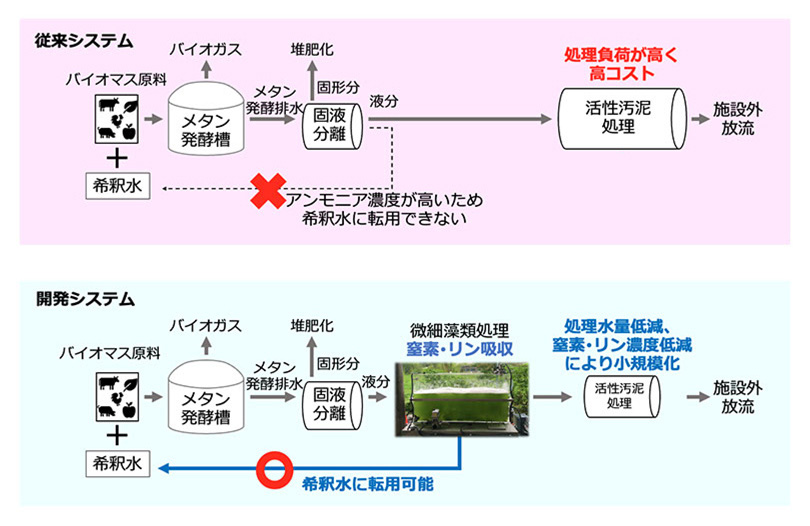

バイオガス発電システムでは、バイオマス原料をメタン発酵させてバイオガス(燃料)を回収、発電を行います。その際、アンモニア濃度が高いいメタン発酵排水が大量に発生します。従來のシステムでは、この排水を処理するために大規模な処理施設が必要となり、多大なコストがかかっていました。

これに対して、當社が開発した新システムでは、獨自の微細藻類によって排水中の窒素(アンモニア)?リンを吸収させることでアンモニア濃度を低減でき、排水の大部分をバイオマス原料の希釈水に還元することができます。これにより、処理すべき排水量を大幅に低減できるため、排水処理システムの小規模化?省力化が可能となり、排水処理コストの大幅な削減につなげることができます。

新しいバイオガス発電排水処理システムの要は、當社オリジナルの微細藻類

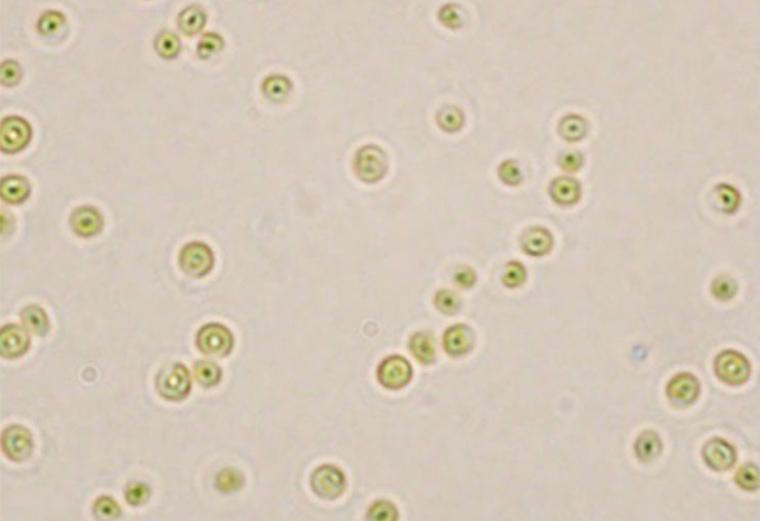

新システムの鍵を握る微細藻類は、當社と金沢大學が獨自に発見した藻類です。その名稱はDesmodesmus sp.(イカダモ)と、Chlorella sp.(クロレラ)。アンモニア濃度が高い排水中で弱光環境下でも生育でき、アンモニア濃度を低減できる新株です(特許取得済み)。

メタン発酵排?処理が可能な微細藻類2株

Desmodesmus sp.(イカダモ)

Chlorella sp.(クロレラ)

開発ストーリー

?沢?學と共同で?った新株探索という「寶探し」

微細藻類に著?したきっかけ

「獨自の微細藻類を発見し、バイオガス発電の新しい排水処理システムを作る」というテーマに取り組むことになったきっかけの一つは、現場に足繁く通っていた研究員がバイオガス発電施設の片隅で藻類を見つけたことでした。「バイオガス発電施設で自然に藻類が生えているのだから、高いアンモニア濃度の排水で生育する藻類もいるのではないか」と考えたのです。

他社の研究で、薄いアンモニア濃度の排水で生育できる藻類はすでに発見されていましたが、私たちは、さらに高いアンモニア濃度の排水中でも生育し、窒素(アンモニア)?リンを吸収できる株を探し出すことを目標に掲げました。

そこで、(國研)科學技術振興機構のセンター?オブ?イノベーションプログラム(COI)で連攜していた金沢大學に相談したところ、同大學の環境リスク制御工學研究室で藻類の研究をされている本多 了準教授?野口 愛特任助教(現?茨城大學)をご紹介いただきました。

こうして、金沢大學の知見とノウハウ、當社のバイオ研究の技術と実績を生かした新株探索のプロジェクトがスタートしました。

獨自の微細藻類を探すという大きなチャレンジ

プロジェクトには、當社から2名、金沢大學から2名の研究員が參加。サンプルとなる藻類の提供は金沢大學、その中からアンモニアや排水への耐性が高い藻類を探索するのは當社、探索した藻類の遺伝子解析は金沢大學が行うなど、まさに二人三腳で研究は進められました。

獨自の微細藻類を探索する過程では、さまざまな苦労がありました。培養した藻類を流し込んだ緑一色のプールに排水を徐々に加えていくと、プールはすぐに茶色く濁ってしまいます。「本當にこの中で藻類が生きられるのだろうか」と、研究員はプールを見つめながらハラハラしたといいます。また、藻類を入れるプールをどのような寸法、深さ、形狀で設計すれば、最も効率的に光を取り入れることができ、適正な溫度が保たれるか、研究員は試行錯誤を重ねました。似たような見た目、形狀の藻類から目的にかなった1種類をピックアップするのは、まるで寶探しのようでした。

困難の連続でしたが、研究員は「求めている藻さえ見つかれば、システムができる」という信念がありました。

こうして、國內の農業排水、工場排水、河川などから取得された82サンプルをもとに、條件に合わせて何十回とスクリーニングを実施しました。そして、選抜した12サンプルを遺伝子解析した結果、新規性?進歩性が認められる株として、最終的に前述の2株を選抜することができました。

成果と今後の展開

再?可能エネルギーの注?株、バイオガス発電の普及?促進に向けて

バイオガス発電の新しい排水処理システムを開発した結果、従來の発電システムに比べて大幅なコストダウンが見込め、當社としても想定以上の成果が得られたと確かな手応えを感じています。

本技術に関して7件の特許を取得済みで、研究機関や企業からの問い合わせもいただいています。今後、実用レベルへのスケールアップを含めて開発を検討し、バイオガス発電の普及?促進に貢獻していきたいと考えています。

今回の研究では、金沢大學と當社の技術を掛け合わせることによって、想定以上の成果が得られました。さまざまな苦労を乗り越えて今回の開発をやり遂げられたことは、當社にとっても研究員自身にとっても貴重な経験になりました。

當社では、外部パートナーとのオープンイノベーションに積極的に取り組んでおり、多くの大學、企業との協力関係を大切にしています。引き続き、さまざまなパートナーとの協力関係を深めていきたいと考えています。

バイオガス発電は、大きな可能性を秘めたクリーンエネルギーの一つであり、世界から大きな注目を集めています。今回の技術開発が、バイオガス発電のさらなる普及?促進につながると確信しています。

當社では、今回取り上げたバイオ領域、再生可能エネルギー領域以外にも、さまざまな研究員が在籍しており、アイデアを出し合ってフラットに議論?連攜しながら社會課題を解決するべく研究を続けています。豊かな発想力、創造力と力強い実行力をもとに、よりよい未來を創るためにチャレンジする私たちに、今後もぜひご期待ください。

- ※ 記載內容は2022年10?時點のものです。

Related Technology

関連技術

研究員のセカイ

エネルギーを地産地消し、?然災害にも、地政學的リスクにも強いまち

生きる歓びを分かち合える

社會の実現に向けて。

?和ハウス?業総合技術研究所に興味をお持ちの?へ

私たちと共に、夢ある社會を実現していきませんか?