得意?不得意に関わらず、家庭を持つと日々取り組まなければいけないのが「家事」です。

英語でハウスキーピング(housekeeping)というように、

家事とは家(house)を保つ(keep)ために欠かせない作業。

とはいえ、毎日家事に追われていては心の負擔は重くなるばかり…。

ここでは家事に対する見方や意識、取り組み方を変えて、

ストレスが溜まりにくい暮らしをする方法をご紹介します。

外では共働き、家の中では?

突然ですが、「妻」のことをなぜ「家內」「奧様」と呼ぶのかご存じですか。女性が外で仕事を持つのが珍しかった時代に、「家の中にいる人」「家の奧の方にいる人」という意味からこれらの言葉が生まれたと考えられています。女性の社會進出にともなって、いつかはその由來さえ忘れられてしまう言葉かもしれませんね。

1986年に男女雇用機會均等法が施行されて早30年。全國の共働き世帯は1000萬世帯を超え、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方はもはや過去のものとなりました。現政府が「一億総活躍社會」をスローガンに、女性やシニアを含む多様な人材が活躍できる社會づくりを目指しているのはみなさんご存じでしょう。日本社會全體はどんどん変容しているようです。

ところで、社會の最小単位である「家庭」における男女の役割は、ここ30年でどれくらい変化しているでしょうか。ご家庭の內部事情は外からなかなか見えないものですが、案外「女性は家庭」という舊來の習慣が殘っているような気がします。

総務省統計局

平成14年 夫の就業狀態、妻の就業狀態別夫婦のいる世帯數(時間階級3區分)より

平成24年 夫の就業狀態、妻の就業狀態別夫婦のいる世帯數(時間階級3區分)より

共働きの家族をもっと快適に

さまざまな社會の変化をキャッチし、時代に合わせた快適な住まいを作るのがハウスメーカーの使命です。ダイワハウスは増えゆく共働き世帯のニーズをくみとり、より暮らしやすい住まいをご提案したいと考えています。

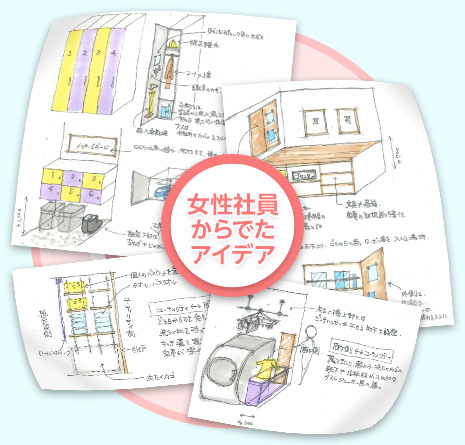

主に家事を擔うことが多い妻はもちろん、夫も子どもたちも、みんなが日々満足して快適に暮らす家づくりのポイントは何でしょう。ダイワハウスの社內プロジェクトでは、家事や育児をしながら働く女性たちが生活者目線の意見を出し合いました。

「リビングで仕事をするので、サッとしまえる収納がほしい」「子どもがおもちゃを片付けられるスペースがリビングにあれば…」などの意見には、「そうそう!」という共感の聲があがりました。夫に対しては「洋服が脫ぎっぱなしで困る」「料理を手伝ってくれるのはありがたいが後片付けが大変」という厳しい意見も…。

また、家事に対する負擔感を解消するには、家族みんなが自然に家事に參加する意識を持てるようにすることではないかという意見が出ました。第一回でもご紹介した「家事シェア」の考え方です。そして、家事シェアを実現するためには「情報とルールの共有」が大切だと考えました。たとえば、ごみ出しをするとき。ごみの収集日や、ごみ袋をしまっている場所などの「情報」が必要ですね。また、空き缶はキッチンに集め、新聞などの資源ごみは玄関収納にまとめるなど、家庭內で決めた「ルール」を各自が把握して守ることも欠かせません。

ダイワハウスは「情報とルールの共有」のために、住まいができることを追求していこうと思います。

家事をする子どもは伸びる子ども!?

子どもには家事に時間をとらせずできるだけ勉強させたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、子どももいつか大人になり、家庭を持つことになるでしょう。そのとき家事経験が乏しければ、本人が困ることにならないでしょうか。

家事をシェアすることで自分が家族を構成する一員であると自覚すると、子どもは責任感と自立心を持って、物事に取り組めるようになります。また、家事を通じて體験したことは、日常生活だけでなく勉強においてもプラスに働くそうです。例えば、包丁でものを切った経験がある子どもと、包丁を一度も握ったことがない子どもとでは、立體を認識する力に差が生まれないでしょうか?片付けができる子どもとできない子どもでは、どちらが論理的な思考力が身についているでしょうか?

自分が苦手な家事ができる人=親への尊敬の念も生まれるかもしれません。一緒に家事をしながらコツを教えてあげれば、會話のきっかけにもなるでしょう。家事とはすなわち「家族事」。家族全員で取り組むことが、家事ストレスを軽減する秘訣でもあり、コミュニケーションを増やすきっかけにもなります。ひいては家族のきずなを強めることにもつながるのではないでしょうか。

次回はいよいよ家族で家事を楽しめる住まいについて、ご紹介します。

ダイワハウス流「家事ストレス攻略法!~家事シェアのススメ~」