國指定名勝?盛美園

四季折々に心やすらぐ、秀抜の庭と洋館。

春の芽吹き、陽を浴びた夏、錦織りなす秋、雪を冠った冬……。

四季折々に、訪れた人を荘厳なやすらぎで包んでくれる國指定名勝?盛美園。

明治時代、京都の無鄰庵、清風荘と並び、日本三名園に數えられ、地元では「清藤のつぼっこ」として親しまれてきた。

この美しい庭は、明治35年(1902)から9年を費やし、清藤家二十四代當主盛美(もりよし)が造らせたもの。盛美園の名は當主の名前に由來する。

庭の広さは、約3,600坪(1.2ha)。小幡亭樹宗匠を招いて造らせた、武學流枯山水池泉廻遊式庭園だ。

では何故、みちのく津軽の地に、ぽつんと一つ立派な庭が存在するのだろう。それは清藤家の歴史に所以するという。

初代清藤次郎盛秀は、鎌倉幕府五代目の執権?北條時頼の家臣だった。ときに、時頼の寵愛を受けた唐糸御前が、他者の嫉妬に耐えかね鎌倉を去ることになる。そこで時頼は再會を約束し、唐糸御前を盛秀に託した。しかし御前は自害。時頼は逢うことができなかった。盛秀は任務を果たせなかったことに責任を感じ、鎌倉には戻らず、この地に永住したと伝えられている。

室町時代以降、清藤家は代々地主を受け継いできた。時は移り、明治時代。二十四代目當主盛美は、戸長や銀行の創立に參畫した。そして庭好きだった盛美は、農閑期における小作人の救済事業として、この庭を造らせたのだ。

霧雨が舞う初秋、古い門をくぐって園內に入る。久しぶりに訪ねた大きな庭は、やはり気高く閑雅だった。

池を中心に「真」「行」「草」で構成された庭。池の左には真の築山、盛美神社のある右側には行の築山があり、靄がかかった松やかえで、つつじなどが趣深い。手前の草の平庭には、天地創造の神々をつかさどるイチイの木が腰をおろしていた。

鳥の聲を聴きながら、禮拝石で一禮し、ゆっくり庭を歩けば、うっすらと秋の衣を纏った葉が風に揺れ、水面に映る景色も一興。

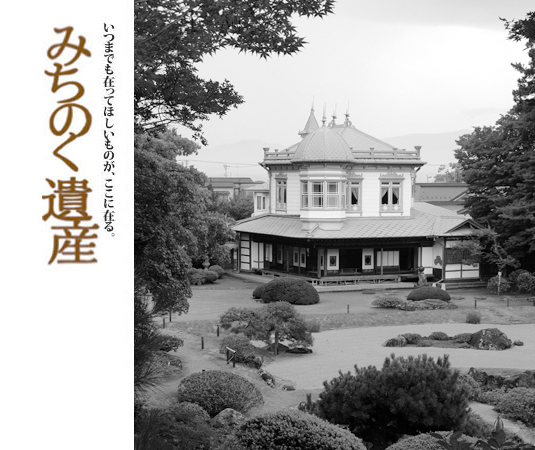

八角形の塔が見事な盛美館は、この庭を愛でるために造らせた和洋折衷の建物だ。

數寄屋造りの書院から庭を眺めれば、まるで絵畫のような靜けさに包まれる。

「綺麗な庭を眺め、幸せな心になって欲しい、ただそれだけですよ」と語った二十七代目當主の言葉が、やさしく胸に響いた。

rakra2008年10月號

2008年9月頃撮影

【床柱】盛美館2階の床の間は、古代ギリシャ神殿の柱を模して造られた和洋折衷の極み(取材のため、特別に見學)。

【洋館】和の庭にそびえる盛美館。和風建築の1階に、洋風建築の2階が重なる建物は、全國でも珍しいという。

【四阿(あずまや)】真の築山の頂上に佇む四阿。ここから洋館を眺めて良し、園外に広がる山並を眺めるのも良し。