a slow dish

ホタテの貝殻を鍋代わりにして作る「貝焼きみそ」

青森県陸奧灣周辺で滋養(yǎng)食として愛されてきた優(yōu)しい味わいの一皿です。

養(yǎng)殖ホタテの生産地として知られる青森県陸奧灣。この周辺ではホタテのむき身を出荷した後に殘る殻を鍋代わりに使った、「貝焼きみそ」(別名「かやきみそ」)という料理が伝わっています。

これは、殻にだし汁と味噌、長ネギなどの具材を入れ、火にかけて煮立ったところに溶き卵を入れてとじたもの。具は地域によって様々で、長ネギだけというシンプルなものから、ホタテや白身魚、身欠きニシンなどを入れた豪華なものまでと、バラエティ豊かです。中には下北半島の東通村のように、イカの塩辛を入れる地域もあるのだとか。

創(chuàng)業(yè)約60年という青森市の「おさない食堂」で提供しているのは、ホタテと長ネギ、エノキ茸を入れた「ほたて貝焼きみそ」(800円)。三代目店主の佐藤英夫さんのお母さんが、昔から家庭で食べていた長ネギだけのシンプルなものをホタテ目當ての観光客向けにアレンジして提供したのが始まりです。

「ご飯にかけて食べるものだったので、昔はどの家でも5~6年物の大きな殻を使って豪快に作っていたようですよ」と佐藤さん。現(xiàn)在はそのような大きな殻が安く手に入らず気軽に使えなくなったのですが、それでも丼ご飯と一緒にたっぷり食べてもらいたいと考えた同店では、直徑約15センチの大きな殻型の器を使って提供しています。

一説によると、殻からホタテのだしが出るので鍋代わりに使うのだとか。殻を使っていない同店では、刺身用の活ホタテを、貝柱だけでなく卵巣やヒモも使うことで、ホタテのだしを引き出しているそうです。

ちなみに「貝焼きみそ」は、昔卵が高級品だったことから、産後や病後の滋養(yǎng)食として食べられていました。佐藤さんの奧さんの秀子さんも、長女の出産の時には実家のお母さんが作ってくれたのだとか。そんな風習を意識してか、同店では一皿に2Lサイズの卵を2個も使用。卵とホタテのやさしい甘みが、初めて食べる人にもなぜか懐かしさを感じさせてくれます。

文/赤坂環(huán)

寫真/奧山淳志

rakra2007年4月號掲載

2007年3月頃撮影

おさない食堂

青森県青森市新町1-1-17

TEL 017-722-6834

営業(yè)時間/7:00~21:30

月曜休

※ 夜(17:00~22:00)は2階の居酒屋でも「ほたて貝焼きみそ」が食べられます。

ロイヤルシティ八幡平リゾートより約145km

2Lサイズの卵を2個使った同店の「ほたて貝焼きみそ」はボリューム満點。

「ぜひご飯にかけて食べてほしい」と同店では「ほたて貝焼きみそ定食」(1,000円)も提供。

オリジナルの「あんかけほたて塩焼きそば」(700円)はおすすめメニューのひとつ。

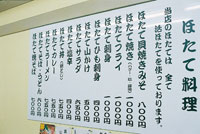

同店では、県産の活ホタテを使った十數(shù)種類のホタテ料理が食べられます。

ご主人の佐藤英夫さんと奧さんの秀子さん。秀子さんの実家はホタテの養(yǎng)殖を営んでいます。

テーブル席のみの店內(nèi)。2階は夜のみ営業(yè)の居酒屋になっています。